OpenAI 於 2025/8/7 推出 GPT-5,包括 ChatGPT 和 API 都同時上線,這裡針對 AI 開發者快速解惑與整理重點。

ChatGPT != API 平台的模型

首先,ChatGPT App 的模型與 API 平台上的模型,並非一一對應,這點常讓開發者搞混。讓我說清楚。在 ChatGPT App 裡,其實是一個系統,包含:

- GPT-5 模型 (這沒有 thinking)

- GPT-5 Thinking 模型

- 內部的 Router 路由模型,會依據用戶問題動態切換不同模型與推理程度

選 GPT-5 時,預設沒有 thinking,但如果你明確要求它 think more 或類似的指示,就會自動改用 GPT-5 Thinking。

選 GPT-5 Thinking 會進行推理,但如果用戶點了「快速取得回答」,則會跳回沒有推理的 GPT-5。

用 GPT-5 Thinking 時,它也會根據問題動態決定 reasoning_effort 推理強度。

另外,在 Introducing GPT-5 公告中的評測文字:

- with thinking 對應 API 平台的 gpt-5 模型 reasoning_effort: high

- without thinking 對應 API 平台的 gpt-5-chat-latest 模型 (注意,這個模型在 API 平台僅供評測用,不建議上 production 使用,因為被閹割掉很多功能包括 function calling 跟內建工具都不支援)

還有個 GPT-5 System Card 又冒出稍微不同的模型名稱有點討厭,System Card 文件中沒有寫清楚對應,以下是我的推測:

- gpt-5-main 對應 gpt-5-chat-latest 模型

- gpt-5-thinking 對應 gpt-5 模型 reasoning_effort 參數是 high

另外我想說,評價 GPT-5 時要把「模型本身」和「ChatGPT 產品」區分開來。ChatGPT 的體驗會受到 system prompt、工具設計、預設語氣與互動方式等因素影響,這些和模型能力並不完全相同。不要以為 ChatGPT 的表現就等於這個模型的最佳表現。

網路上的 GPT-5 評論大部分來自 ChatGPT 使用者,因此可能會覺得新模型(其實是用 ChatGPT 的體驗)「不像以前順手」、「風格不合」或「進步不明顯」,特別是 ChatGPT 的 GPT-5 剛上的時候,判斷問題難度的 Router 有問題、語氣也不如 gpt-4o 諂媚,因此口碑不是太好。但對開發者來說,重點應該放在模型本身、API 是否好用、開發應用和 Agent 時是否符合需求,我個人是蠻看好 GPT-5 的,在指令遵循和長上下文方面表現都是頂尖的。

開發者 API 更新重點

模型大小

跟上回 GPT-4.1 一樣,GPT-5 有提供三種模型大小: gpt-5、gpt-5-mini、gpt-5-nano,價錢不同。至於 context window 上限是 400k,輸出至多 128k。

reasoning_effort 參數

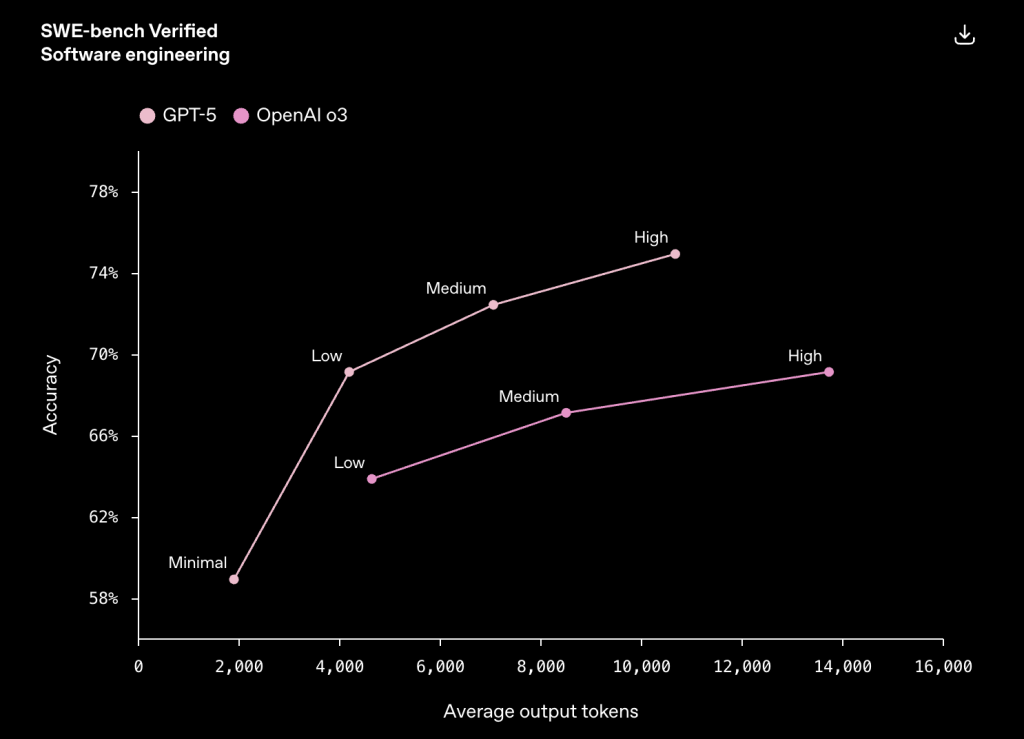

參數 reasoning_effort 可以控制推理程度,有分 low, medium, high 以及這次新推出的 minimal 可以輸出非常少或甚至沒有推理 tokens,這是專為開發者推出的,注意:這和 ChatGPT App 裡的 GPT-5 (without thinking 那個) 不一樣!

這適合低延遲場景、不需要解釋的確定性任務。OpenAI 甚至直接建議: 原本用 gpt-4.1 可升級為 gpt-5 搭配 reasoning_effort: minimal 使用,成本跟性能上是接近的,prompt 寫法也和非推理模型類似,建議可參考 cookbook: gpt-4.1 prompting guide 對於思考步驟要寫比較詳細。

另外要強調,推理模型的 reasoning tokens 也是算 output tokens 費用的,因此你光看廠商價格表,覺得推理與非推理模型單價 tokens 接近是不實際的,因為推理 tokens 實際上會多好幾倍,例如用 reasoning_effort: high 的話會多達 20 倍以上。

因此對開發者來說,我認為 minimal 可能是更常用的設定,比較好控制成本,有點像是你自己手動 prompt 控制要如何推理的模式。

verbosity 參數

新推出 verbosity 參數(low, medium, high) 可控制 GPT-5 回答的預設長度,ChatGPT 介面上也有對應調整選項。若用戶 prompt 與 verbosity 衝突,會以明確指令為優先。

Function Calling 新功能

1. Custom tools: 使用 function calling 但可以讓輸出不用是 JSON 結構化輸出了! 可以是任意 raw text。

JSON 的疑慮就是會影響模型性能,有時候是多餘的,例如就是要產生 SQL,你再包一層 JSON 就多餘麻。這個新功能將彈性都交給開發者了。對於開發框架設計會有很大的影響。

這還可搭配 context-free grammar 限制格式,讓模型輸出特定 DSL 或結構化語言,超厲害。

2. Tool choice 新增 allowed tools 參數: 可限制模型只能呼叫工具清單中的子集,更好控制用戶可以使用的工具。這設計的主要理由其實是配合 prompt 快取! 如此就不會修改到一開始傳入的工具清單,提升快取命中率。

3. 工具呼叫前的 Preambles 前言輸出: 在呼叫工具前輸出用戶可見的前言,幫助用戶明白模型正在做什麼,特別是在很長的 agent 執行過程中可以提供更好的互動體驗,這會出現在 reasoning tokens 之後,工具呼叫之前。對於 reasoning_effort: minimal 情況下,也可特別增加工具呼叫的準確性。

這個可在 prompt 中調整工具前言的頻率、風格和內容,是要詳細還是簡短皆可。這個功能我認為也將影響開發框架,因為目前絕大多數的範例 code 都假設模型呼叫工具時不會同時有用戶可見的文字輸出,因此我猜有些框架將會有 bug: 要麻是誤判不需要工具呼叫,要麻是不會顯示這個前言。

更多 API Cookbook

- cookbook.openai.com/examples/gpt-5/gpt-5_new_params_and_tools

- cookbook.openai.com/examples/gpt-5/gpt-5_prompting_guide

- cookbook.openai.com/examples/gpt-5/prompt-optimization-cookbook 後台出了一個優化器(區分 gpt-5, gpt-4.1, o3 還不同)

更多討論在我 Facebook 貼文。